еҶ…е®№иҜҰжғ…

2024е№ҙ09жңҲ20ж—Ҙ

иҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәи—ҸеҢ»йҷўпјҡ дј жүҝзІҫеҚҺ В е®ҲжӯЈеҲӣж–°

еҗҙе°Ҹзәў/ж‘„

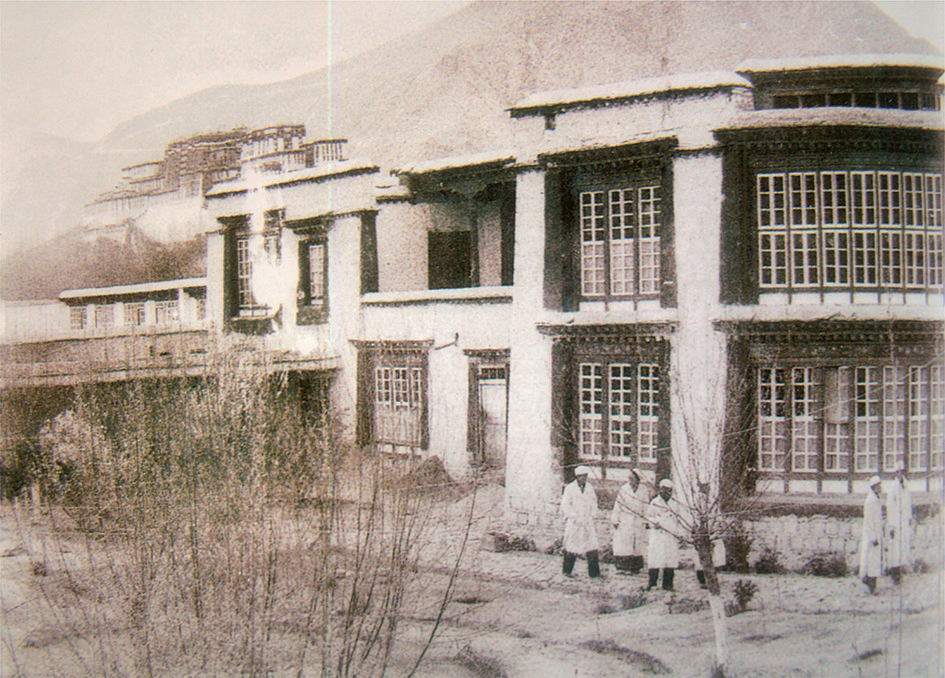

иҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәи—ҸеҢ»йҷўпјҲиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәи—ҸеҢ»иҚҜз ”з©¶йҷўпјүеүҚиә«дёәе»әдәҺ1916е№ҙзҡ„жӢүиҗЁ“й—Ёеӯңеә·”пјҲеҢ»з®—йҷўпјүпјҢ1959е№ҙиҘҝи—Ҹж°‘дё»ж”№йқ©еҗҺз»„е»ә“жӢүиҗЁеёӮи—ҸеҢ»йҷў”пјҢ1980е№ҙеҚҮж јдёәиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәи—ҸеҢ»йҷўпјҢ2006е№ҙи®ҫз«ӢиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәи—ҸеҢ»иҚҜз ”з©¶йҷўпјҢд»ҺиҖҢзңҹжӯЈе®һзҺ°дәҶи—ҸеҢ»иҚҜдәӢдёҡзҡ„зҷҫе№ҙдј жүҝгҖӮ

е»әйҷўд»ҘжқҘпјҢзү№еҲ«жҳҜж”№йқ©ејҖж”ҫе’Ңе…ҡзҡ„еҚҒе…«еӨ§д»ҘжқҘпјҢеңЁе…ҡдёӯеӨ®гҖҒеӣҪеҠЎйҷўд»ҘеҸҠеӣҪ家дёӯеҢ»иҚҜз®ЎзҗҶеұҖгҖҒиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәе…ҡ委ж”ҝеәңгҖҒеҢәеҚ«еҒҘ委зҡ„й«ҳеәҰйҮҚи§Ҷе’ҢеӨ§еҠӣжү¶жҢҒдёӢпјҢеҢ»йҷўеқҡжҢҒ“зү№иүІе»әйҷўгҖҒ专科з«ӢйҷўгҖҒ科жҠҖе…ҙйҷўгҖҒдәәжүҚејәйҷўгҖҒж–ҮеҢ–иӮІйҷў”зҡ„еҸ‘еұ•зҗҶеҝөпјҢз§үжҢҒ“дј жүҝеҲӣж–°пјҢжөҺдё–еҲ©дј—”зҡ„еҠһйҷўе®—ж—ЁпјҢеҸ‘еұ•жҲҗдёәдёҖ家д»Ҙи—ҸеҢ»иҚҜеҢ»з–—дёәдё»зҡ„йӣҶеҢ»з–—гҖҒз§‘з ”гҖҒж•ҷеӯҰгҖҒйў„йҳІгҖҒдҝқеҒҘе’Ңи—ҸиҚҜеҲ¶еүӮз”ҹдә§дәҺдёҖдҪ“зҡ„дёүзә§з”Ізӯүи—ҸеҢ»еҢ»йҷўгҖӮеҢ»йҷўдёәеӣҪ家иҚҜзү©дёҙеәҠиҜ•йӘҢжңәжһ„пјҲGCPпјүгҖҒеӣҪ家дёӯеҢ»пјҲи—ҸеҢ»пјүдёҙеәҠз ”з©¶еҹәең°гҖҒеӣҪ家дёӯеҢ»иҚҜеҫӘиҜҒеҢ»еӯҰдёӯеҝғпјҲеҹәең°пјүгҖҒеӣҪ家дёӯеҢ»иҚҜдј жүҝеҲӣж–°е·ҘзЁӢйҮҚзӮ№дёӯеҢ»йҷўгҖҒеӣҪ家и—ҸеҢ»дҪҸйҷўеҢ»еёҲ规иҢғеҢ–гҖҒи—ҸеҢ»е…Ёз§‘еҢ»еёҲ规иҢғеҢ–еҹ№и®ӯзӨәиҢғеҹәең°гҖҒеӣҪ家дёӯпјҲи—ҸпјүеҢ»з–«з—…йҳІжІ»еҹәең°гҖҒеӣҪ家дёӯпјҲи—ҸпјүеҢ»зҙ§жҖҘеҢ»еӯҰж•‘жҸҙеҹәең°гҖҒе…ЁеӣҪдёӯпјҲи—ҸпјүеҢ»иҚҜж–ҮеҢ–е®Јдј ж•ҷиӮІеҹәең°гҖҒеӣҪ家дёӯеҢ»иҚҜдј жүҝеҲӣж–°дёӯеҝғеҹ№иӮІеҚ•дҪҚе’ҢеӣҪ家дёӯеҢ»еҢ»еӯҰдёӯеҝғпјҲи—ҸеҢ»пјүзӯ№е»әеҚ•дҪҚпјҢе…ҲеҗҺиҚЈиҺ·е…ЁеӣҪзӨәиҢғи—ҸеҢ»йҷўгҖҒе…ЁеӣҪзІҫзҘһж–ҮжҳҺе»әи®ҫе…ҲиҝӣеҚ•дҪҚгҖҒ第дёҖжү№еӣҪ家зә§йҮҚзӮ№ж°‘ж—ҸеҢ»йҷўе»әи®ҫеҚ•дҪҚгҖҒе…ЁеӣҪеҢ»иҚҜеҚ«з”ҹзі»з»ҹе…ҲиҝӣйӣҶдҪ“гҖҒдёӯеҢ»иҚҜж–ҮеҢ–е®Јдј ж•ҷиӮІеҹәең°гҖҒе…ЁеӣҪдёӯеҢ»иҚҜдј з»ҹзҹҘиҜҶдҝқжҠӨеҚ•дҪҚгҖҒйҰ–еұҠдёӯеҢ»иҚҜ科жҠҖжҺЁе№ҝе…ҲиҝӣйӣҶдҪ“гҖҒиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәж°‘ж—Ҹеӣўз»“иҝӣжӯҘжЁЎиҢғйӣҶдҪ“гҖҒиҘҝи—Ҹ“дә”дёҖеҠіеҠЁеҘ–зҠ¶”зӯүиҚЈиӘүз§°еҸ·гҖӮ

зӣ®еүҚпјҢеҢ»йҷўз”ұйҷўжң¬йғЁпјҲдҪҸйҷўйғЁпјүгҖҒиҖҒй—ЁиҜҠпјҲеҗ«еӣҪеҠЎйҷўж–Үзү©дҝқжҠӨеҚ•дҪҚ——“й—Ёеӯңеә·”еҸӨйҷўиҗҪпјүгҖҒеҲ¶еүӮдёӯеҝғе’ҢзҷҪе®ҡиҚҜжқҗз§ҚжӨҚеҹәең°4дёӘеҢәеҹҹз»„жҲҗпјҢеҚ ең°200еӨҡдә©гҖӮзҺ°и®ҫжңүдёҙеәҠеҢ»иҚҜжҠҖ科е®Ө27дёӘгҖҒз ”з©¶жүҖ4дёӘгҖҒиҒҢиғҪеӨ„е®Ө19дёӘпјҢејҖж”ҫеәҠдҪҚ564еј пјҢжӢҘжңүеӣҪ家зә§йҮҚзӮ№е®һйӘҢе®Ө4дёӘгҖҒеӣҪ家зә§йҮҚзӮ№еӯҰ科4дёӘгҖҒеӣҪ家зә§йҮҚзӮ№дё“科7дёӘгҖҒеӣҪ家зә§еҹ№иӮІдё“科5дёӘпјҢеӣҪ家дёӯеҢ»иҚҜз®ЎзҗҶеұҖеҗҚеҢ»дј жүҝе·ҘдҪңе®Ө9дёӘгҖҒиҮӘжІ»еҢәеҗҚеҢ»дј жүҝе·ҘдҪңе®Ө2дёӘпјҢзҺ°жңүеӣҪеҢ»еӨ§еёҲ3еҗҚгҖҒе…ЁеӣҪеҗҚдёӯеҢ»3еҗҚпјҢиҮӘжІ»еҢәеҗҚи—ҸеҢ»16еҗҚпјҢеӣҪ家зә§йқһйҒ—йЎ№зӣ®д»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәә4еҗҚгҖҒиҮӘжІ»еҢәзә§йқһйҒ—йЎ№зӣ®д»ЈиЎЁжҖ§дј жүҝдәә9еҗҚпјҢиҮӘжІ»еҢәзә§еӯҰ科еёҰеӨҙдәә3еҗҚпјҢй«ҳзә§иҒҢз§°110дәәгҖӮ

дҪңдёәеӣҪ家公з«Ӣж°‘ж—ҸеҢ»еҢ»йҷўпјҢеҢ»йҷўеқҡжҢҒи—ҸеҢ»иҚҜдёәдё»зҡ„е®ҡдҪҚпјҢе……еҲҶеҸ‘жҢҘи—ҸеҢ»иҚҜиҜҠз–—зү№иүІдёҺдјҳеҠҝпјҢз§ҜжһҒејҖеұ•еӯҰ科专科е»әи®ҫпјҢеҲ¶е®ҡеҪўжҲҗдәҶ50дёӘдјҳеҠҝз—…з§Қи—ҸеҢ»иҜҠз–—ж–№жЎҲпјҢ18йЎ№и—ҸеҢ»еӨ–жІ»жҠҖжңҜж ҮеҮҶж“ҚдҪң规иҢғпјҢ10йЎ№и—ҸеҢ»жҠӨзҗҶжҠҖжңҜж ҮеҮҶж“ҚдҪң规иҢғпјҢ22йЎ№йҖӮе®ңжҠҖжңҜж“ҚдҪң规зЁӢпјҢеңЁи—ҸеҢ»йҡҶз—…гҖҒйҡҶеһӢз»һз—ӣгҖҒй«ҳеҺҹеҝғиЎҖз®Ўз–ҫз—…гҖҒж…ўжҖ§иҗҺзј©жҖ§иғғзӮҺгҖҒзі–е°ҝз—…гҖҒй»„з–ёеһӢиӮқзӮҺгҖҒйЈҺж№ҝе…іиҠӮз—…гҖҒе°Ҹе„ҝиҝҮж•ҸжҖ§зҙ«зҷңзӯүз—…з§Қзҡ„дёҙеәҠз–—ж•ҲдёҠеҸ–еҫ—жҳҫи‘—жҲҗж•ҲгҖӮеҗҢж—¶пјҢз»“еҗҲдёҙеәҠйңҖжұӮпјҢејәеҢ–и—ҸиҘҝеҢ»дјҳеҠҝз»“еҗҲпјҢжіЁйҮҚзҺ°д»ЈжЈҖйӘҢи®ҫеӨҮзҡ„й…ҚеӨҮе’Ңеә”з”ЁпјҢжӢҘжңүж ёзЈҒгҖҒGE64жҺ’CTгҖҒж•°еӯ—иғғиӮ жңәгҖҒDRгҖҒе…ЁиҮӘеҠЁиЎҖж¶ІеҲҶжһҗжөҒж°ҙзәҝгҖҒCRRTгҖҒзҷҪеҶ…йҡңи¶…еЈ°д№іеҢ–д»ӘгҖҒеҝғи„ҸеҪ©иүІеӨҡжҷ®еӢ’и¶…еЈ°иҜҠж–ӯзі»з»ҹгҖҒ4Kи…№и…”й•ңзӯүе…ҲиҝӣеҢ»з–—и®ҫеӨҮгҖӮ

з–«жғ…жңҹй—ҙпјҢеҢ»йҷўеқҡжҢҒеҸ‘жҢҘе…¬з«ӢеҢ»йҷўеҠһйҷўе®—ж—ЁпјҢз§ҜжһҒеҸ‘жҢҘи—ҸеҢ»иҚҜз–«жғ…йҳІжҺ§зү№иүІдјҳеҠҝпјҢеҸӮдёҺж–№иҲұеҢ»йҷўе»әи®ҫиҝҗдҪңгҖҒе®ҡзӮ№еҢ»йҷўеҸҠзӨҫеҢәжҸҙеҠ©зӯүеӨ§йҮҸе·ҘдҪңпјҢдёәе…ЁеҢәз–«жғ…йҳІжҺ§дҪңеҮәдәҶз§ҜжһҒиҙЎзҢ®гҖӮеҗҢж—¶пјҢжңүж•ҲеҠ ејәдәҶеҢ»йҷўеҸ‘зғӯй—ЁиҜҠгҖҒжҖҘиҜҠгҖҒICUгҖҒиӮә病科зӯүдёҙеәҠ科е®Өзҡ„жҖҘйҮҚз—ҮеӨ„зҪ®иғҪеҠӣгҖӮ

еҢ»йҷўеқҡжҢҒд»Ҙи—ҸеҢ»иҚҜзҗҶи®әдёәжҢҮеҜјпјҢз»“еҗҲзҺ°д»Јз§‘еӯҰжҠҖжңҜи§ЈеҶіи—ҸеҢ»иҚҜз§‘з ”ж”»е…ійҡҫйўҳгҖӮе…ҲеҗҺжүҝжӢ…еӣҪ家зә§з§‘з ”йЎ№зӣ®31йЎ№гҖҒзңҒйғЁзә§з§‘з ”йЎ№зӣ®110йЎ№пјҢжҠўж•‘гҖҒжҢ–жҺҳ1300еӨҡйғЁи—ҸеҢ»е’ҢеӨ©ж–ҮеҺҶз®—еҸӨзұҚж–ҮзҢ®пјҢеҮәзүҲгҖҠйӣӘеҹҹи—ҸеҢ»еҺҶз®—еӨ§е…ёгҖӢгҖҠдёӯеҚҺжң¬иҚү·и—ҸиҚҜеҚ·гҖӢзӯү260еӨҡйғЁдё“и‘—пјҢжҢҪж•‘е’Ң收йӣҶдәҶеӨ§жү№жүӢжҠ„гҖҒеӯӨжң¬гҖҒзҸҚи—Ҹжң¬пјҢ收еҪ•дәҶ175дҪҚеҗҚиҖҒи—ҸеҢ»иҚҜеҸҠеӨ©ж–ҮеҺҶ算专家еӯҰиҖ…зҡ„еҸЈиҝ°еҸІеҪұеғҸиө„ж–ҷпјҢејҖеҸ‘и—ҸеҺҶеҹәжң¬ж•°жҚ®е’ҢAPPеә”з”ЁиҪҜ件пјҢжҺҢжҸЎ18з§Қжҝ’еҚұи—ҸиҚҜжқҗзҡ„дәәе·Ҙз§ҚжӨҚжҠҖжңҜпјҢжӢҘжңүеҢ»йҷўеҲ¶еүӮ309з§Қе’Ң专科еҚҸе®ҡеҲ¶еүӮ35з§ҚпјҢе…ҲеҗҺиҚЈиҺ·еӣҪ家民ж—ҸеҢ»иҚҜ科жҠҖи‘—дҪңдёҖгҖҒдәҢзӯүеҘ–пјҢиҮӘжІ»еҢә科жҠҖеҘ–иҝӣжӯҘдёҖгҖҒдәҢгҖҒдёүзӯүеҘ–зӯү科жҠҖеҘ–йЎ№50еӨҡдёӘгҖӮ

еңЁдјҳз§Җж–ҮеҢ–дј жүҝе’Ңе®Јдј ж–№йқўпјҢеҢ»йҷўдҪңдёәдё»дҪ“еҚ•дҪҚжҲҗеҠҹз”іжҠҘ“и—ҸеҢ»иҚҜжөҙжі•пјҲзҙўз“Ұж—Ҙе·ҙпјү”иҝӣе…Ҙ“иҒ”еҗҲеӣҪдәәзұ»йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§д»ЈиЎЁдҪңеҗҚеҪ•”пјҢгҖҠеӣӣйғЁеҢ»е…ёгҖӢиҝӣе…Ҙ“дё–з•Ңи®°еҝҶеҗҚеҪ•”пјҢз»„з»ҮејҖеұ•еҜ№еӨ–еӯҰжңҜдәӨжөҒз ”и®Ёжҙ»еҠЁпјҢдёәз»ҙжҠӨжҲ‘еӣҪи—ҸеҢ»иҚҜж–ҮеҢ–дё»жқғе’ҢдәүеӨәеӣҪйҷ…иҜқиҜӯжқғеҒҡеҮәдәҶз§ҜжһҒиҙЎзҢ®гҖӮ

йқўеҗ‘ж–°ж—¶д»ЈпјҢи—ҸеҢ»йҷўе°Ҷ继з»ӯз«Ӣи¶іи—ҸеҢ»иҚҜдјҳеҠҝзү№иүІпјҢдј жүҝзІҫеҚҺпјҢе®ҲжӯЈеҲӣж–°пјҢдёәе®һзҺ°еӣҪ家и—ҸеҢ»еҢ»еӯҰдёӯеҝғе’Ңдё–з•ҢдёҖжөҒи—ҸеҢ»еҢ»з–—дёӯеҝғеҲӣе»әзӣ®ж ҮпјҢдёәе»әи®ҫеҒҘеә·иҘҝи—ҸгҖҒеҒҘеә·дёӯеӣҪдёҚжҮҲеҠӘеҠӣгҖӮ

и—ҸеҢ»иҚҜ

и—ҸеҢ»иҚҜжҳҜдёҖй—ЁеҺҶеҸІжӮ д№…пјҢе…·жңүе®Ңж•ҙзҗҶи®әдҪ“зі»е’Ңдё°еҜҢдёҙеәҠе®һи·өз»ҸйӘҢзҡ„дј з»ҹеҢ»иҚҜпјҢдёҺйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹж°‘дҝ—ж–ҮеҢ–еңҲзҡ„з”ҹжҙ»зҺҜеўғеҜҶеҲҮзӣёе…іпјҢжҳҜжј«й•ҝеҺҶеҸІеІҒжңҲзҡ„з§Ҝж·ҖгҖӮ

ж—©еңЁе…¬е…ғеүҚ3дё–зәӘпјҢй«ҳеҺҹдәәе°ұжңүдәҶ“жңүжҜ’еҝ…жңүиҚҜ”зҡ„еҢ»зҗҶпјҢе…¬е…ғеӣӣдё–зәӘе·ҰеҸідәә们已з»Ҹдјҡз”Ёй…ҘжІ№жұҒж¶ӮжҠ№дјӨеҸЈ,з»“жүҺи„үеҸЈд»ҘжІ»з–—еҮәиЎҖпјҢ并еҲ©з”Ёй…’зіҹжІ»з–—еӨ–дјӨгҖӮе…¬е…ғ7дё–зәӘпјҢжқҫиөһе№Іеёғз»ҹдёҖйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢе»әз«Ӣиө·ејәзӣӣзҡ„еҗҗз•ӘзҺӢжңқгҖӮеӨ§е”җж–ҮжҲҗе…¬дё»е…Ҙи—ҸеёҰеҺ»дәҶеӨ§йҮҸзҡ„еҢ»еӯҰи‘—дҪңе’ҢеҢ»з”ҹгҖӮеҗҢж—¶пјҢи—ҸзҺӢиҝҳиҜ·дәҶеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”еҢ»з”ҹе…Ҙи—ҸпјҢз»“еҗҲй«ҳеҺҹеҸӨиҖҒзҡ„еҢ»еӯҰпјҢзј–иҫ‘ж•ҙзҗҶдәҶеӨ§йҮҸзҡ„еҢ»еӯҰз»Ҹе…ёи‘—дҪңгҖӮе…¬е…ғ8дё–зәӘжң«пјҢи—ҸеҢәеҗҚеҢ»е®ҮеҰҘ•е…ғдё№иҙЎеёғеҗ„еӨ„жёёеӯҰпјҢе№ҝжіӣеҗёж”¶еүҚдәәзҡ„з»ҸйӘҢпјҢз»ҸиҝҮ20еӨҡе№ҙзҡ„е®һи·өпјҢи‘—жҲҗдәҶи—ҸеҢ»еӯҰзҡ„еҘ еҹәд№ӢдҪңгҖҠеӣӣйғЁеҢ»е…ёгҖӢгҖӮ

е…¬е…ғ14дё–зәӘдёӯеҸ¶пјҢи—ҸеҢ»еӯҰеҮәзҺ°дәҶд»ҘеҚ—жҙҫе’ҢеҢ—жҙҫдёәдё»иҰҒд»ЈиЎЁзҡ„дёҚеҗҢеӯҰжҙҫпјҢеҢ—жҙҫдё»иҰҒз”ҹжҙ»еңЁеҢ—ж–№й«ҳеҺҹең°еёҰпјҢеҜ№еёёи§Ғз—…еҰӮйЈҺж№ҝз—Үжңүдё°еҜҢзҡ„жІ»з–—з»ҸйӘҢпјҢж“…й•ҝеә”з”Ёжё©зғӯиҚҜзү©гҖҒиүҫзҒёеҸҠж”ҫиЎҖз–—жі•гҖӮеҚ—ж–№еӯҰжҙҫзҡ„еҮәзҺ°иҫғеҢ—жҙҫз•ҘжҷҡдёҖдәӣпјҢз”ұдәҺең°еӨ„дәҡзғӯеёҰең°еҢәпјҢе–„з”ЁиҚүиҚҜгҖӮ

и—ҸеҢ»и®Өдёәе®Үе®ҷжҳҜз”ұе°Ҹдә”иЎҢпјҲйҮ‘гҖҒжңЁгҖҒж°ҙгҖҒзҒ«гҖҒеңҹпјүе’ҢеӨ§дә”иЎҢпјҲж°”гҖҒзҒ«гҖҒеңҹгҖҒж°ҙгҖҒз©әй—ҙпјүз»„жҲҗпјҢе°Ҹдә”иЎҢеңЁдәәдҪ“еҲҷжҢҮеҝғгҖҒиӮқгҖҒи„ҫгҖҒиӮәгҖҒиӮҫпјӣеӨ§дә”иЎҢеҲҷеҢ…жӢ¬ж•ҙдёӘе®Үе®ҷпјҢж•ҙдёӘе®Үе®ҷйғҪдҫқиө–еӨ§дә”иЎҢзҡ„иҝҗиЎҢгҖӮ“йҡҶ”пјҲж°”пјүпјҢ“иөӨеҗ§”пјҲзҒ«пјүгҖҒ“еҹ№ж №”пјҲж°ҙгҖҒеңҹпјүжҳҜжһ„жҲҗдәәдҪ“зҡ„дёүеӨ§е…ғзҙ пјҲдёүеӣ еӯҰиҜҙпјүпјҢд»»дҪ•дёҖдёӘе…ғзҙ зҡ„зӣӣиЎ°йғҪдјҡеј•иө·з–ҫз—…еҸ‘з”ҹгҖӮи—ҸеҢ»еӯҰд»Ҙе…¶зӢ¬зү№“дёүеӣ еӯҰиҜҙ”“дәәдҪ“дёғеӨ§зү©иҙЁ”е’Ң“дёүз§ҚжҺ’жі„зү©”дёәеҹәзЎҖзҗҶи®әпјҢеңЁеӨҡдёӘеӯҰ科йўҶеҹҹйғҪжңүиҮӘе·ұзӢ¬зү№зҡ„е»әж ‘гҖӮ

еҚғзҷҫе№ҙжқҘпјҢи—ҸеҢ»еӯҰе№ҝжіӣеҗёеҸ–жұүж—ҸеҢ»еӯҰе’ҢеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒж–ҜйҮҢе…°еҚЎзӯүж°‘ж—ҸеҢ»иҚҜеӯҰзҡ„зІҫеҚҺпјҢеҜ№жҹҗдәӣз–ҫз—…жңүзӢ¬зү№и§Ғи§Је’Ңз–—ж•ҲпјҢдҪҝе…¶еңЁзҘ–еӣҪж°‘ж—ҸеҢ»еӯҰд№Ӣжһ—зӢ¬ж ‘дёҖеёңпјҢеҗҢе…¶д»–ж°‘ж—ҸеҢ»еӯҰдёҖж ·жҳҜдё–з•Ңж–ҮеҢ–е®қеә“зҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

и—ҸеҢ»йҷўеҺҹиІҢ

еҗҙе°Ҹзәў/ж‘„